11月30日,應我校珠寶學院尹作為教授和李妍教授邀請,香港中文大學文物館副館長許曉東教授在線上作題為《遼代玉石的使用:琥珀、玉、水晶和瑪瑙》的學術報告。珠寶學院黨委書記薛保山主持報告會,盧兆蔭先生、郭大順先生、鄧淑蘋女士等考古文博界大家,以及陜西省文物局、遼寧省文物考古研究院、徐州博物館、遼寧大學等文博機構和高校的專家學者線上出席會議,珠寶學院師生線上線下參會,社會各界 2000余人通過騰訊會議和新浪微博直播在線參會。

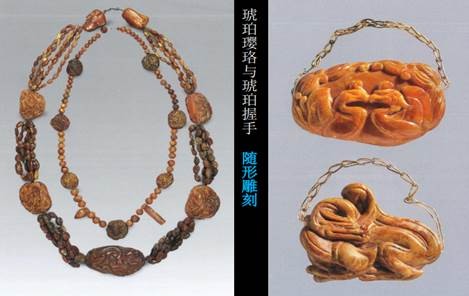

許曉東教授以豐富的玉器研究經驗、翔實的圖文材料從出土契丹貴族玉石器品類和設計、出土遼境漢人玉石器品類和設計、遼代玉石藝術分布時空特色及成因等三方面解讀遼代玉石背后的文化內涵。報告提出,遼代墓葬出土玉石類文物主要包括琥珀、玉、水晶、瑪瑙、綠松石等材質,從時間的縱軸看,不同材質玉石的流行有其不僅相同的時間節點;從地理的橫軸看,疆域內行用的南北玉石文物材質、功能不盡相同。報告總結了契丹貴族墓葬和遼境漢人墓葬出土玉石器在遼代不同時期與社會生活中用料、造型、功能上的區別與共性,以及玉器的裝飾與其他器物門類的關系。從材料、技術、文化三個角度解釋玉石藝術的時空特色與成因,也從玉器延伸出北方游牧文化與漢文化交流以及獨特的契丹民族藝術。

報告會上,鄧淑萍女士、郭大順先生對報告進行了精彩點評。與會師生踴躍提問,許教授誠懇細致地一一解答,并針對出土琥珀的產地科學溯源問題提出了與珠寶學院合作研究的構想。

據悉,此次學術報告是我校七十周年校慶、珠寶學院建院三十周年系列學術活動之一,旨在分享和交流出土珠寶玉石的文化溯源,追蹤不同時期珠寶玉器所蘊含的藝術、語言、審美及科學技術,論證所在時期的人類歷史文明交流與互動。將寶石學、歷史學、民俗學、考古學等多學科融合研究,推進珠寶文化的傳承與創新發展,為更好地認識源遠流長博大精深的中華文明做出貢獻。此次學術報告是一次難得的學術盛宴,參會師生受益匪淺。(通訊員 李妍 李佳蓉 攝影 趙希雅)

許曉東教授簡介

許曉東,香港中文大學文物館副館長、研究員、博士生導師,蘇州博物館理事,故宮特聘研究員,國家高層次人才專家。曾任文物出版社編輯、故宮博物院研究館員。主要研究方向為中國古代玉器、金銀器,琥珀及明清宮廷工藝、中西古代藝術交流。出版《遼代玉器研究》《中國古代琥珀藝術》《故宮博物院藏玉器圖典》等專著,發表文章五十余篇,策劃《君子比德:故宮博物院藏清代玉器》《仙工奇制:故宮博物院珍藏痕都斯坦玉器》《有鳳來儀:湖北出土楚文化玉器》《錯彩鏤金:陜西出土金銀器》《雪漠玲瓏:喜馬拉雅與蒙古珍品》《黃金為尚:歷史·工藝·交流》《總相宜:清代廣東金屬胎畫琺瑯》等十余個展覽。