玉文化名家講壇之“微痕分析在古代玉器研究中的應用”開講

發布時間:2024年03月19

瀏覽次數:4187次

來源:本站

2024年3月14日,河南大學講座教授張友來應朱勤文教授邀約,在珠寶學院四樓多功能報告廳為珠寶學院師生作《微痕分析在古代玉器研究中的應用》的學術講座。珠寶學院寶石系主任陳濤教授主持,師生共200余人參與講座。

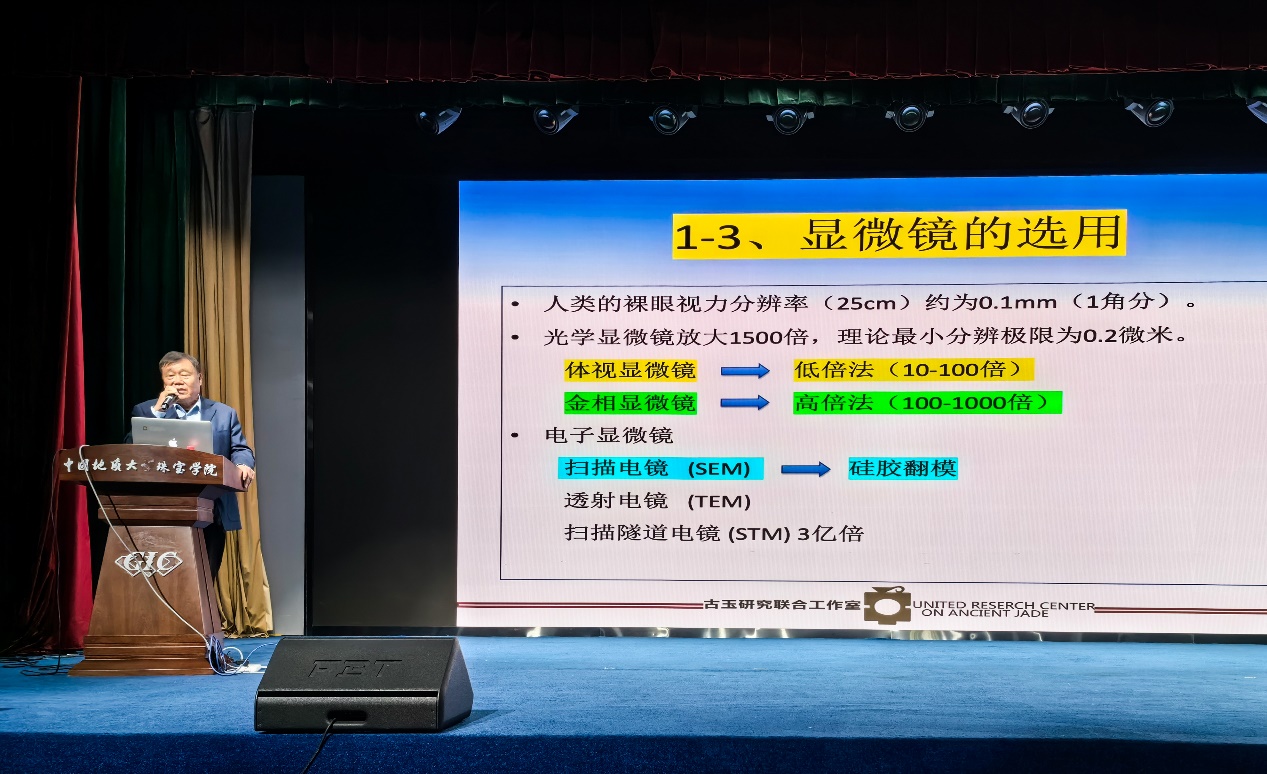

張友來首先為大家介紹了光學顯微鏡、電子顯微鏡微痕分析的發展歷程及應用現狀。

張友來以三星堆、牛河梁遺址、婦好墓、桐柏月河墓等出土的玉器為例,以高倍數照片對比以及視頻測量演示讓大家直觀地看到玉器表面的微痕及測量數據,分析了中國古代制玉工藝。他以小南山的鉆孔痕跡、戰國水晶珠的表面拋光微痕、西周玉覆面玉片的“一面坡”工藝、隨州葉家山出土柄型器陰刻線工藝等,圖文并茂地向與會師生們介紹了微痕觀察分析的方法,以及古人超高的玉器制作技術。

張友來與同學們分享了古玉器贗品的微痕特征。他介紹,通過比對現代加工技術與古代手工藝的差別,證明微痕研究在玉器鑒定方面也是便捷有效的方法,并提出要在紛紜繁復的蛛絲馬跡中,發現規律,透物見人,透物見社會。張友來鼓勵現場師生運用好珠寶專業技能,對玉器材質和考古材料進行深入地認識,投身于科技考古研究。(通訊員:劉玲、姜炎)

專家簡介:張友來,河南大學講座教授,河南大學歷史文化學院古代玉器檢測研究中心副主任,中國文物學會玉器專業委員會理事,中國中檢集團文化藝術品鑒定評估中心文物鑒定專家。依托先進儀器設備,張友來教授團隊對出土古玉器從材質、侵蝕、工藝和文化等方面進行綜合檢測、分析和研究,目前已對新石器時期至漢代的數萬件出土古玉進行了科技檢測和數據采集,積累了逾百萬組數據,基本完成出土玉器數據庫框架建設,為下一步深入系統研究奠定了堅實的基礎。