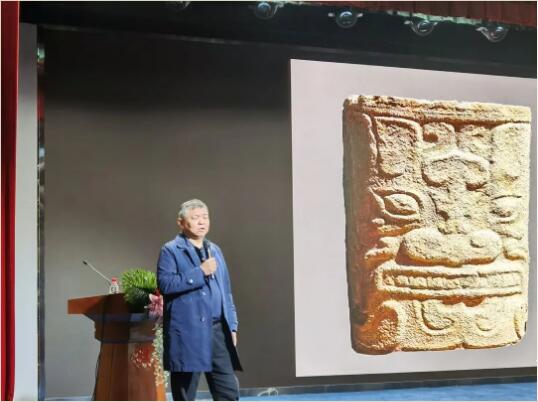

(通訊員 舒駿)11月20日晚,中國地質大學(武漢)珠寶學院邀請到南京博物院陸建芳研究員做題為“良渚文化和文明起源”珠寶文化論壇講座。講座由中國地質大學(武漢)珠寶學院院長楊明星教授主持,校內外超過300名師生及古玉文化愛好者參與此次講座。

陸建芳老師

楊明星院長

陸建芳先生通過研究玉器圖案,從龍山時代的精神世界說起,梳理出“良渚文化和文明起源”的清晰脈絡。

首先,陸建芳先生指出了龍山時代的人神觀念,可以從十三個方面進行解讀。分別是天地人的序列,飛翔的人神,飛翔的要素,飛翔的高度,神壇上放的神鳥,神壇里的神鳥,石家河文化的神鳥,石家河文化神祖像和鳥的關系,高等級的石家河文化神祖像,朱封玉簪的解讀,簡化的神祖像,龍山文化常規神鳥,龍山文化神鳥與人的飛翔等方面。

隨后,陸建芳先生闡述了良渚文化對楚漢文化的影響。北方玉器比較早的流行龍的圖案,而南方玉器比較早的流行鳳。春秋戰國時期龍的圖案出現在楚地玉器上,說明當地傳入了北方的一些文化因素。無論是楚文化時期玉器上的升天圖、龍門圖,還是東漢時期的鎏金銅牌,都展示了“龍守天門”的含義,而玉璧中間的孔正是“天門”的象征。

通過玉器圖案的研究,可以幫助我們了解古人靈魂深處的想法。良渚文化玉璧也雕刻有龍,可以肯定“天門”的概念來源于良渚文化。總結早期玉器的圖案含義,只涉及三個內容:天和地、靈魂、祖宗。到了宋代以后,加上了祈福、吉祥等諸如此類的內容。

最后,陸建芳先生分析了良渚文化玉琮與良渚社會。以反山琮王為例,神人獸面紋展示著完整的升天圖,琮中間的孔代表通天的通道,相同直徑的孔芯則刻畫了繁忙的升天通道。除了升天的含義,玉琮還有著宗族傳承的功能。玉琮的每節代表著一代家族,因此良渚文化玉琮越到晚期節數越多,說明距今5000年前的良渚文化,已經進入了宗族社會。良渚文化的突然消失,與一次海侵有關,最終導致良渚文化北上。